Was ist die Hauptquelle der Axialkraft in einer horizontalen Kreiselpumpe?

2025.09.30

2025.09.30

Branchennachrichten

Branchennachrichten

Horizontale Kreiselpumpen sind die am häufigsten verwendeten Flüssigkeitstransportgeräte in industriellen Prozessen und ihre Betriebszuverlässigkeit wirkt sich direkt auf die Produktionseffizienz aus. In diesem Berufsfeld ist der Axialschub ein entscheidender Konstruktions- und Betriebsparameter. Das Verständnis des Mechanismus der Axialschuberzeugung und dessen Ausgleich ist für die Pumpenauswahl, Installation, Fehlerbehebung und Verlängerung der Lebensdauer von Lagern und Gleitringdichtungen von entscheidender Bedeutung.

1. Kernquelle der Axialkraft: Druckunterschied über das Laufrad

Die Hauptursache für Axialkräfte ist das Ungleichgewicht des Flüssigkeitsdrucks auf beiden Seiten des Laufrads. Dies ist die primäre und oft auch größte Axialkraftquelle.

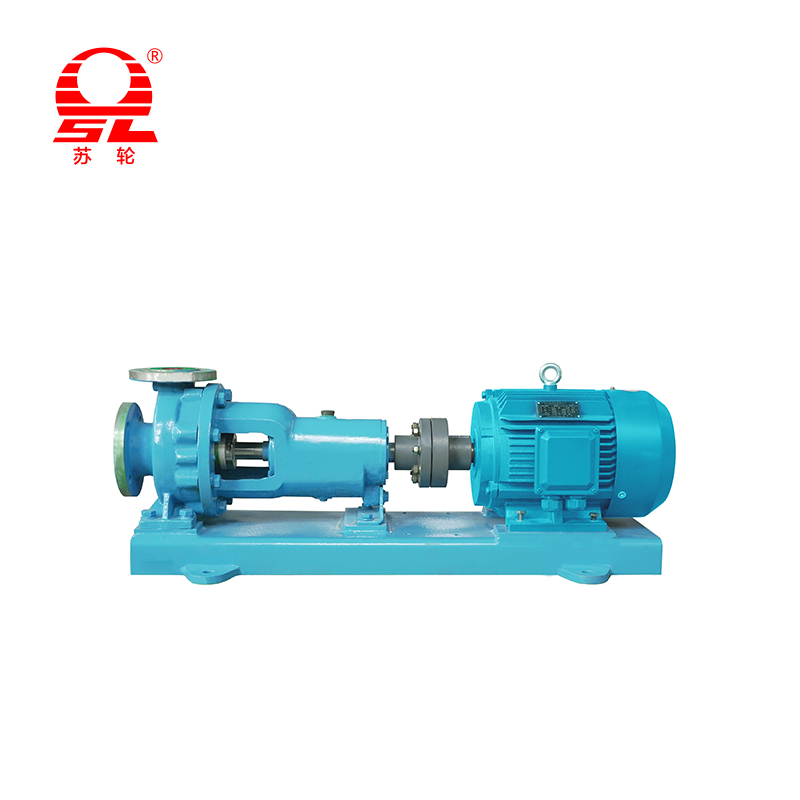

Ein einstufiges, einfach ansaugendes Laufrad ist das typischste Beispiel. Wenn eine Kreiselpumpe in Betrieb ist:

Auf der Vorderseite der Laufradabdeckung (Saugseite): Der zentrale Bereich des Laufrads ist eine Niederdruckzone mit einem Druck nahe oder unter dem Atmosphärendruck (je nach NPSH).

Hintere Laufradabdeckungsseite (Rückseite): Wenn die Flüssigkeit aus dem Laufrad in das Spiralgehäuse strömt, sickert ein Teil der Hochdruckflüssigkeit durch die Lücken in den Verschleißringen oder fließt zurück zur Rückseite des Laufrads. Darüber hinaus übt der hohe Druck am Spiralauslass auch Druck auf die Rückseite des Laufrads aus. Daher ist der durchschnittliche Druck an der Rückseite des Laufrads typischerweise viel höher als an der Vorderseite.

Dieser auf die Wirkfläche projizierte Druckunterschied zwischen der Vorder- und Rückseite des Laufrads erzeugt eine auf die Ansaugöffnung gerichtete Reaktionskraft – eine Axialkraft. Die Größe dieser Kraft hängt direkt vom Pumpenkopf, dem Laufraddurchmesser und dem Verschleißringspalt ab. Eine höhere Förderhöhe erhöht die Druckdifferenz und damit die Axialkraft.

2. Impulsänderungseffekt im Laufradströmungskanal

Eine zweite wichtige Quelle der Axialkraft ist die Impulsänderungsreaktionskraft, die entsteht, wenn das Fluid seine Richtung und Geschwindigkeit im internen Strömungskanal des Laufrads ändert.

Wenn Flüssigkeit vom Sauganschluss in das Laufrad eintritt, ändert sich die Strömung von axial (parallel zur Pumpenachse) zu radial (senkrecht zur Pumpenachse). Nach dem zweiten Newtonschen Gesetz erzeugt die Flüssigkeit, wenn sie diese Richtungsänderung im Laufrad erfährt, zwangsläufig eine Reaktionskraft auf das Laufrad. Die entlang der Pumpenwelle wirkende Komponente dieser Reaktionskraft stellt eine Axialkraft in entgegengesetzter Richtung dar.

Bei den meisten Laufradkonstruktionen mit einfacher Ansaugung ist die Richtung dieser impulsinduzierten Axialkraft der durch die Druckdifferenz verursachten Axialkraft entgegengesetzt, ihre Größe ist jedoch typischerweise kleiner als die durch die Druckdifferenz verursachte Axialkraft.

3. Einfluss von Wellendichtungen und Ausgleichsbohrungen: Lokale Druckverteilung

Auch die Gestaltung und die Betriebsbedingungen des Wellendichtbereichs haben Einfluss auf die lokale Axialkraftverteilung.

Bereich der mechanischen Dichtung/Stopfbuchse: An der Wellendichtung ist die auf die Pumpenwelle wirkende Kraft die kombinierte Kraft des Flüssigkeitsdrucks in der Dichtungskammer und des Atmosphärendrucks. Wenn der Druck in der Dichtungskammer hoch ist, drückt er die Welle entlang der Pumpenwelle nach außen.

Ausgleichslöcher: Bei Laufrädern, die Ausgleichslöcher zum Ausgleich axialer Kräfte verwenden, besteht die Funktion der Ausgleichslöcher darin, den Druck hinter dem Laufrad effektiv zu reduzieren, indem Hochdruckflüssigkeit an der Rückseite des Laufrads zurück zum Ansauganschluss oder Niederdruckbereich geleitet wird. Die Gestaltung des Durchmessers und der Anzahl der Ausgleichslöcher bestimmt direkt den Grad, in dem der Druckunterschied zwischen der Vorder- und Rückseite des Laufrads beseitigt wird.

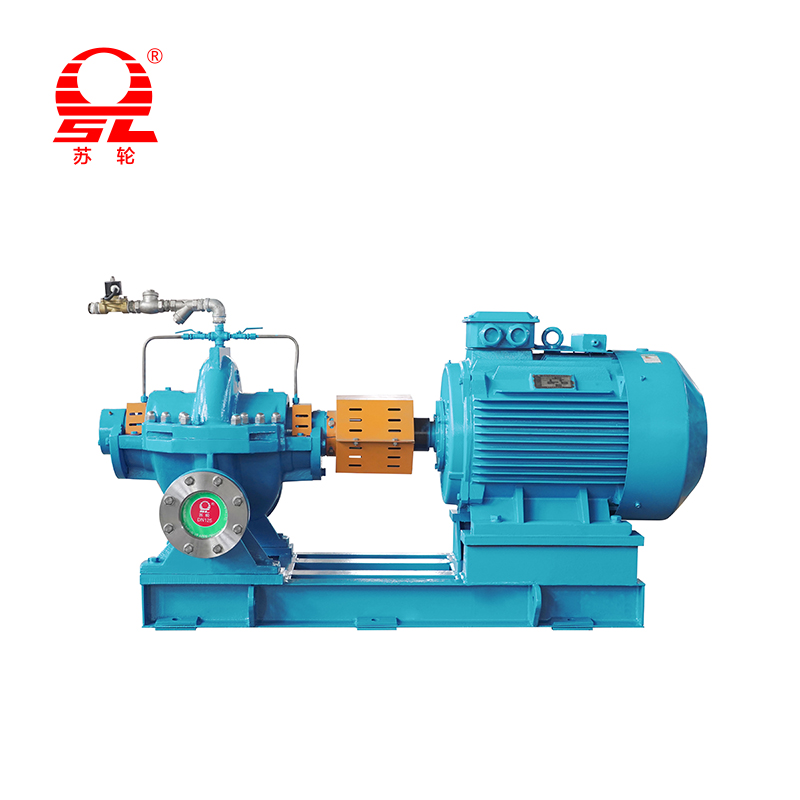

4. Doppelt saugende Laufräder und inhärenter Ausgleich der Axialkräfte

Es ist zu beachten, dass bei doppelsaugenden Kreiselpumpen die Laufräder mit beidseitig symmetrischer Ansaugung ausgelegt sind.

Symmetrischer Aufbau: Flüssigkeit dringt von beiden Seiten gleichzeitig und symmetrisch in die Mitte des Laufrads ein.

Mechanische Aufhebung: Dies bedeutet, dass die Strömungsweggeometrie der beiden Laufräder völlig symmetrisch ist und auch die Druckverteilung auf beiden Seiten im Wesentlichen symmetrisch ist. Während des Betriebs sind die von den beiden Laufrädern erzeugten Axialkräfte gleich groß und entgegengesetzt gerichtet, wodurch theoretisch ein automatischer Axialkraftausgleich erreicht wird. Dies ist einer der wichtigsten strukturellen Vorteile von Doppelsaugpumpen, die es ihnen ermöglichen, Bedingungen mit hohem Durchfluss zu bewältigen.

5. Die Bedeutung des Axialkraftausgleichs und der Gegenmaßnahmen

Bei der Konstruktion von Kreiselpumpen ist die Eliminierung oder Minimierung der verbleibenden Axialkräfte von entscheidender Bedeutung. Andernfalls können zu hohe Axialkräfte zu Folgendem führen:

Lagerüberlastung: Kontinuierliche Axialkräfte belasten das Axiallager erheblich und beschleunigen Verschleiß und Ausfall. Dies ist eine der häufigsten Fehlerursachen bei Kreiselpumpen.

Schäden an der Gleitringdichtung: Abrupte Änderungen der Axialkräfte können zu einer übermäßigen Kompression oder Trennung zwischen den rotierenden und stationären Ringen der Gleitringdichtung führen, was zu Undichtigkeiten oder starkem Verschleiß führen kann.

Daher werden in technischen Konstruktionen zusätzlich zum selbstausgleichenden Design von Laufrädern mit doppelter Ansaugung häufig die folgenden speziellen Mechanismen verwendet, um Axialkräfte auszugleichen:

Ausgleichslöcher und hintere Flügel: werden in Pumpen mit einfacher Ansaugung verwendet.

Ausgleichsscheiben/Trommeln: häufig verwendete Hochdruckausgleichsvorrichtungen in mehrstufigen Pumpen.

Die präzise Kontrolle der Axialkräfte horizontaler Kreiselpumpen und die Gewährleistung der Stabilität der Pumpenwelle sind zentrale technische Anforderungen für den langfristigen und zuverlässigen Betrieb der Anlage.

+86-0523- 84351 090 /+86-180 0142 8659